不少人曾經歷摯愛的離世,感到生命仿佛被撕裂,心靈被遺落在幽暗的谷底。那種難以言喻的孤寂與悲痛如影隨形,讓人深刻體會到蘇軾《江城子》中「無處話淒涼」的感受。本文嘗試探討喪偶人士的心路歷程及如何過渡哀傷,從而學習在痛苦中活出新的希望。

「十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。

千里孤墳,無處話淒涼。

縱使相逢應不識,塵滿面,鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉,小軒窗,正梳妝。

相顧無言,惟有淚千行。

料得年年腸斷處,明月夜,短松岡。」

《江城子》

不少人曾經歷摯愛的離世,感到生命仿佛被撕裂,心靈被遺落在幽暗的谷底。那種難以言喻的孤寂與悲痛如影隨形,讓人深刻體會到蘇軾《江城子》中「無處話淒涼」的感受。本文嘗試探討喪偶人士的心路歷程及如何過渡哀傷,從而學習在痛苦中活出新的希望。

香港喪偶的處境:高齡婦女寡居的挑戰

政府統計處 (2024) 的數據顯示,喪偶人口主要集中在65歲及以上的年齡層。根據衞生防護中心 (2023) 的資料顯示,香港女性的預期壽命為88歲,而男性為83歲 ,加上普遍存在的「男大女小」婚配模式,導致高齡女性經歷喪偶的機率較高。可想到她們在暮年獨自面對配偶逝去的巨變,承受著身體衰退與心靈孤寂的雙重打擊,迫切需要社會的關注與支援。

理解配偶晚期需求與預期哀傷

當我們思考如何面對喪偶時,或許要回溯到配偶生命步入病困晚期的時刻,因那時會面臨許多複雜的挑戰。現代安寧護理 (Palliative Care) 強調提供分階段的全方位支持:

- 穩定期: 制定個性化的舒適護理計劃。

- 不穩定期: 調整護理方案,協助家屬做好情緒準備。

- 惡化期: 重心轉向臨終關懷,確保得到安寧與尊嚴。

- 末期: 加強症狀管理,提供深入的情感與靈性陪伴。

- 哀傷期: 為家屬及照顧者提供持續的哀傷輔導 (Mather et al., 2018)。

事實上,當面對配偶的病困衰弱時,內心常常會出現這些問題:「我該如何面對失去他/她?」「我還能做些什麼?」或「他/她是否還有未了的心願?」等問題,令人會出現「預期性哀傷」 (Anticipatory Grief),讓人有時間準備並適應接受配偶的離去,一般來說可令人更好地面對悲痛。而死亡學大師Elisabeth Kübler-Ross在《論死亡與臨終》(1969) 中提出的「哀傷五階段」,指出人在面對死亡時會經歷「否認、憤怒、討價還價、沮喪和接受」這五個階段。現在我們了解這些情緒並非線性地依次出現,而是可出現其中一些或反覆出現,這有助於我們理解瀕死者內心複雜的感受。

理解病重配偶的深層需求

在病榻上配偶的需求往往遠超身體的病痛緩解,可包括:

情感漩渦:他們可能經歷憤怒、無望、麻木或對未知的恐懼。

存在反思:面對價值觀的劇變,渴望能總結到生命的意義,並希望完成未了的心願。

夫妻關係修復:有些夫妻過去可能因著工作或養兒育女等,多年未能真實相處,彼此感到陌生,甚或有未化解的積怨。在這時可以處理大家的關係,珍惜剩下最後的時間,重修舊好。

其他關係修復:渴望修復與自己、他人或信仰中「神」的關係,尋求寬恕與復和。

終極關懷:對死後未知感到焦慮,或許激發對宗教信仰的尋求。

與臨終摯愛相處的藝術

在陪伴末期的配偶時需要極大的心力與智慧,包括:

摒棄虛假安慰:真誠至上,避免使用「一定會好起來」等假希望的言語。

同理建橋樑:設身處地理解對方感受 (如恐懼、不甘或遺憾等),接納情緒波動,並作出恰當的回應,成為他們的穩定依靠。

實證為本:從醫護人員那裏了解病情發展,提供有效的病痛緩解措施。

如能與臨終配偶好好渡過這最後階段,將有助於減少日後的遺憾,較易過渡哀傷及開展新生活。

喪偶哀傷的多重面貌:年齡、情境與文化觀念的交織

喪偶之痛,其表現與挑戰深受個人所處生命階段、伴侶死亡的情境,以及深植的文化觀念影響:

不同年齡層的獨特挑戰

- 年輕喪偶 (<45歲):此階段的衝擊巨大,感到失去家中的重要支柱及同行者,要面對單親育兒的極大壓力,因著情感或實際需要,再婚的機會較高。

- 中壯年喪偶 (46-65歲):除了失去配偶,還可能要經歷子女長大離開的「空巢期」,如再加上退休,可能會經歷多方面的失去,需要很多時間和新的經驗去適應。

- 老年喪偶 (>65歲):與同行數十年的配偶離去,而子女通常已成家立室,如缺乏特別支援,很容易成為「孤獨老人」。假如再加上病困纏身,生存意志很容易會消沉。

因此,以上不同階段的喪偶者都難以獨自面對,極需親友的幫助及支援,並需尋求社會及宗教團體 (如教會) 的幫助。

死亡情境的深刻影響

- 突然死亡 (如意外、心臟病等):在毫無準備下帶來劇烈的震驚,因「未了事」(unfinished business) 可產生很多遺憾與自責,生者和家人往往需要更長的時間來過渡哀傷。

- 短期死亡 (如新冠病毒COVID-19):道別的時間極度壓縮(可能僅一週或更短),情感難以消化,留下「來不及說再見」的傷痛。

- 漸進死亡 (如癌症):雖有「預期性哀傷」作為緩衝,但長期照護所帶來的身心耗竭與不捨,會形成交織的煎熬,正所謂「久病床前無孝子」。

文化觀念的碰撞:「好死」的迷思?

華人文化中對「壽終正寢」和「兒孫滿堂」的「好死」觀念,特別是面對較年輕配偶病逝時,常會引發強烈的衝擊,甚或會發出對命運不公的控訴或沉重的自責。這使人不禁反思什麼才是真正的「好死」? 存在主義心理治療大師 Irvin D. Yalom (1980) 提出的洞見發人深省:「儘管肉體死亡會摧毀我們,但死亡的意念卻可拯救我們。」他指出唯有正視死亡是生命必然的終點,我們才能從逃避恐懼的枷鎖中解脫,進而思考如何更有意義地活在當下。而舊約聖經《傳道書》(3:1-13) 中的智慧:「生有時,死有時......」也提醒我們生死乃自然規律。事實上,人在不同年齡也可以因著不同原因死去,每時每刻也有人在世上不同角落離世。故此,上天絕對不是針對我們,無情地把摯愛帶走。當然,作為在生的配偶及家人,在情感上會感到不捨,出現哀傷反應,這是正常現象。

哀傷的漫長旅程:個人與家庭的風暴

哀傷的過程因人而異。意外或自殺等非正常死亡造成的哀傷,其強度與持續時間可能會更長。假如哀傷未能妥善處理可能導致:

- 長期自我封閉,社交退縮,生活功能受損。

- 過度投入工作或義工,甚至藉著酗酒、濫藥等,去麻痺心中悲痛。

- 假如情況不理想,可發展為抑鬱症或「延長哀傷障礙」(Prolonged Grief Disorder),此時需要尋求專業幫助。

自我哀傷療癒:3T原則與表達

在哀傷的幽谷中,自我關懷至關重要,可學習3T的原則:

Talk 傾訴:向可信賴者訴說思念、痛苦或回憶。

Time 時間:允許自己擁有充分時間,因為哀傷沒有固定的時間表。

Tears 眼淚:不要壓抑淚水,因為這是心靈釋放的自然方式。

承認情感:接納所有情緒(如悲傷、憤怒、愧疚和解脫等),並避免自我批評。

創造表達:可運用寫日記、繪畫或音樂等方式來梳理情緒。

靈性依托:宗教人士可透過禱告和默想來汲取力量,過程中或許會涉及艱難的「饒恕」功課。

與家人共渡哀傷:連結與傳承

在面對喪偶的痛苦時,除了自我療癒,也可能需要與家人共渡哀傷,以下是一些重要的考量:

家人不同的哀傷反應:喪偶對家庭整個系統的衝擊可能會打破原有的平衡。每個家庭成員可能會以不同的方式表達哀傷,有些會感到傷心,有些會感到憤怒。故此,理解和尊重彼此的差異極其重要,避免強求「一致」的表達方式,是共度難關的關鍵。

共同緬懷:可利用網上平台,例如由政府提供的「無盡思念」網站,或在社交媒體中自建亦可,寫下對逝者的懷念,或在節日中共同回顧往事、製作紀念冊等,都是很好的悼念方式。

生活重整:與家中各人坦誠溝通彼此角色的變化,與及妥善安排經濟和居住等現實問題。

意義延續:可考慮完成逝去配偶的心願,遺愛人間。

關懷世代:

兒童:根據其認知發展階段,用適合的語言 (如「身體停止工作了」)解釋死亡。可鼓勵他們通過繪畫或遊戲表達感受,或參與簡單的紀念活動 (如畫一幅畫給祖父母)。

長輩:在世的長輩可能同樣感到悲痛。晚輩的陪伴、傾聽和協助處理日常事務至關重要。

節日意義:傳統節日往往是哀傷最濃烈的時刻。家人可以共同規劃如何渡過,保留一些紀念逝者的儀式 (如擺放其喜歡的東西),同時也創造一些新的、積極的家庭活動,有助於平衡哀思與新生活的建立。

對未信配偶離世的內疚和擔憂

對一些基督徒來說,若配偶在生前未表明接受信仰,會容易陷入深重的信仰危機與自責之中:

處理內疚感:學習原諒自己,要接受我們只能盡力見證與邀請配偶信主,最終的選擇權在於配偶。堅信神的愛超越自己的有限,祂對逝者的愛與瞭解遠超我們的想像。

面對終極疑問: 要抓住神無限慈愛與主權的應許,並對「新天新地」中神終極救贖計畫保持盼望。不少牧師也提到,或許將來在天堂我們會有驚喜等著我們。

尋求專業援助的信號

如出現以下症狀,或許是強烈的哀傷反應,應尋求專業的評估及治療:

- 嚴重的抑鬱症狀 (持續絕望、興趣喪失、睡眠或食慾劇變等)。

- 長時間情感麻木、與現實脫節。

- 沉溺於酒精或危險行為,去逃避痛苦。

- 生活或工作基本功能受到嚴重干擾,並已持續了一段時間。

- 喪偶數年後哀傷無緩解,甚或加劇,可能出現了「延長哀傷障礙」。

- 持續有輕生念頭或計劃。

喪偶後的新生:在苦痛中重建希望

不少人也許要經歷數月甚至數年的時間,才能緩和哀傷的反應,並開啟生命的新篇章:

從「我們」到「我」: 重新認識並接納作為獨立個體的「我」,探索單身生活的可能性與價值。

深化跨代關係:與子女、孫輩建立新的互動模式,讓他們成為重要的情感支持來源。舊約聖經《路德記》記載,媳婦路得在丈夫去世後對婆婆拿俄米不離不棄的陪伴,正是跨代扶持的動人典範。

再婚的可能:對於較年輕的喪偶者,應對再婚保持開放但謹慎的態度。當然這取決於個人的意願、情感準備、以及家庭和兒女支持等多重因素,無需強求或排斥。

心理檢視: 檢視自身的狀態,是否準備好重新與人連結?若否,繼續給自己時間哀悼;若是,可主動多與人聯繫。

照顧身體:注重飲食、規律運動 (如散步、太極等) 和充足睡眠等。

建立新日常:賦予每一天結構和意義。

重定目標:思考「人生後半場」的意義,設定大小目標。

發展新連結:參與義工、學習新技能、加入不同社群及拓展社交圈。

信仰的力量:在個人禱告和默想中尋求力量,並在信仰群體中找到理解、接納與實質的支持。經歷過死蔭幽谷的人,常能更深地體會生命的脆弱與神恩典的寶貴,並由此生發出新的使命感,例如去關懷其他喪親人士。

結語:從淒涼處生出希望

「人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。」蘇軾在另一首詞「水調歌頭」中道盡人生無常。喪偶之痛雖刻骨銘心,但穿越哀痛的幽谷並非不可能。這需要時間沉澱、淚水洗滌、真誠傾訴、善待自己、家人扶持、專業指導,以及從學問及宗教信仰中汲取終極智慧。事實上,生命的旅程並不因喪偶而終止。在淒涼處,新的意義、連結與喜樂可以悄然生長。這非背叛逝愛,而是生命積極的延續,帶著摯愛的生命印記,勇敢地活出依然值得期待的下半場。當我們學會與哀傷共處,在記憶珍藏愛,於當下珍視關係,並對未來懷抱開放的勇氣,終將在愛與希望中找到前行的力量。

參考資料

Mather, H., Guo, P., Firth, A., Davies, J. M., Sykes, N., Landon, A., & Murtagh, F. EM. (2018). Phase of Illness in palliative care: Cross-sectional analysis of clinical data from community, hospital and hospice patients. Palliative Medicine, 32(2), 404-412.

Kübler-Ross, E. (1969). On Death and Dying. Scribner. (中譯本:庫伯勒-羅絲(2023)。蔡孟璇譯。《論死亡與臨終:生死學大師的最後一堂人生課》。遠流出版社。)

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

衞生防護中心。(2023)。 《一九七一年至二零二三年男性及女性出生時平均預期壽命》 。取自https://www.chp.gov.hk/tc/statistics/data/10/27/111.html

香港政府統計處。(2024)。 《香港人口統計報告》 。取自https://www.censtatd.gov.hk/wbr/B1130303/B11303032024AN24/att/en/B11303032024AN24.pdf

承接上一期討論「溝通」,今期會探討夫妻間的「衝突處理」,希望大家可與配偶一同反思。

承接上一期討論「溝通」,今期會探討夫妻間的「衝突處理」,希望大家可與配偶一同反思。

衝突處理

反思問題:我和配偶常見的衝突在以下哪個範圍出現較多?(每項詳細內容可在上一期文章中找到)

1.分享溝通 2.衝突處理 3.相處模式和習慣 4.財務管理 5.休閒活動

6.性愛期待 7.親友關係 8.關係角色 9.兒童與教養

10.靈性及宗教信仰 (PREPARE/ENRICH,2017)

五種常見夫婦衝突傾向

反思問題:我和配偶處理衝突時的傾向是:

1.競爭 ─ 優點:能捍衛自己的權利

缺點:會令配偶感到你為了自己的好處而犧牲了對方

2.退避 ─ 優點:能從即時的危機緩和下來

缺點:可以從此不了了之

3.順應 ─ 優點:即時讓配偶感到自己願意讓步

缺點:如長期運用則容易積累不滿、甚或憤怒

4.妥協 ─ 優點:雙方也可得到部分滿足

缺點:如一方或雙方也要全贏,可能覺得不滿足

5.統合 ─ 優點:雙方的觀點及關注也能顧及

缺點:不容易達到(Kilmann Diagnostics Mission & Method, 2009)

夫妻衝突時有可能會運用以上五個處理方法,不應只一直沿用同一個方法去解決所有問題。例如一個人長期只會「競爭」,什麼事也不願意「順應」或「妥協」,或許在言語上可佔上風,但在感情上會傷痕處處,與配偶合作處事可能有相當大的困難,最終無論是自己或對方也很容易累積憤怒,長期下去會有積怨,弄致關係疏離。

四種常見婚姻衝突模式

夫妻在衝突處理上很容易形成下列四個常見的模式:

熱戰

特徵:經常以爭吵、激辯來處理衝突,慣於彼此指控,各說對方不是,卻難於承認自己的責任;容易感到縱然是自己發怒,也是對方引起,令自己失控。

出路:需要學習不即時反駁對方,要冷靜下來先處理自己的情緒,特別要學習以下「通情達理」中的「通情」技巧。

貓捉老鼠

特徵:像「貓」的一方容易對事情諸多不滿且不耐煩,喜歡與配偶一起,習慣表達自己及行動迅速。像「老鼠」的一方,多以沉默和逃避回應,喜歡獨處,對事物較人更感興趣,習慣克制,行動較緩慢和謹慎。兩人在關係上的互動像貓捉老鼠。如果「你追我逃」的情況持續不斷,貓有天或會感到厭倦,不想再繼續追老鼠,會把感情投注在第三者身上,引發婚姻危機。

出路:貓要學習令老鼠有多些空間,不催逼對方,有安全感與自己相處。老鼠要學習嘗試開放自己,表達需要。當中雙方也要檢視,是否過去如不良童年經驗,形成了自己像貓或老鼠的傾向。如果是的話,要好好整理一下過去的人生經驗。

相互依存

特徵:一方會有「過度依賴」像病人,另一方是「照護者」像醫生。在嚴重情況下,過度依賴的人會有情緒問題,如憂鬱、焦慮或自毀行為等,經常要依賴對方的照顧。而「照顧者」相信世界上只有自己能幫助其「過度依賴」的配偶,透過幫助人才覺得自己有存在價值。若情況持續,雙方變得只有對方而沒有其他人,慢慢會離群,孤立起來。或許有一天「照顧者」感到疲倦、不勝負荷,在照顧「個度依賴」者時,內心會徘徊在疲倦和內疚的跌宕中。

出路:需要學習不單以照顧和被照顧的模式去相處,可增強其他方面的活動,例如一起去做運動或學習一些新事物,也應該多參與一些有其他人的活動,如參與義工或教會團契等。

積怨

特徵:夫妻關係看起來很和諧,其實很少溝通,把問題隱藏起來,便沒有衝突,也不去解決,導致情感疏離,往往只剩下孩子和家庭責任為維持關係的核心。有些會在沒有警示下其中一方突然宣布離婚,才揭示了問題的嚴重性。

出路:當一方要提出離婚時,關係可能已經去到「無得救」的地步,故首先要知道雙方是否仍想繼續這段關係。如想的話,要先好好重燃愛火,培養感情,要學習與一位有些陌生的伴侶相處,到關係好一些後才有條件處理那些積存已久的問題 (黃麗彰,2004)。

無論是以上哪一個模式,都需要雙方好好檢視,一起面對,下面是一個化解衝突的良方。

通情達理─化解衝突良方

「通情」:情緒層次

意即在處理衝突時不要讓太多負面情緒積聚,否則只會基于發洩情緒說出一些過份的話,傷害對方,令衝突進一步加深。如要避免,可按以下步驟先處理自己的情緒:

- 安靜下來 ── 有些夫婦寧願通宵不睡也一定要即時解決問題,但往往只會弄巧反拙,問題非但不能解決,更弄致睡眠不足,明天的工作和生活也應付不了。所以當衝突來臨時,安靜下來是很重要的。

- 通知對方 ── 向對方表達自己的心理狀況,假如不適合直接向對方說出來,可發信息通知對方,自己需要獨自安靜一下,安定後再和對方傾談。

- 舒緩情緒

- 情緒外顯而劇烈的人─可能需要透過做一些行為去發泄憤怒,例如打咕臣、打沙包、跑步、到僻靜地方「大嗌」等去把情緒宣洩出來,但原則是不傷害自己及他人。

- 情緒內斂而淡薄的人─或許不需要很多行為去宣泄情緒,但也需要獨自安靜下來,或許會哭,又或可寫下自己的心聲,好好整理。

- 認識自己的需要 ─ 當冷靜下來後,可以思考以下問題:

- 我有什麼感受?_____________________________________________________

- 這些感受說明了我需要什麼?_________________________________________

- 到現在我還有什麼是耿耿於懷的?_____________________________________

- 我希望有什麼事情發生才可滿足我的需要?_____________________________

- 基督徒可把自己的需要向上主陳明_____________________________________

當我們的情緒安頓下來後,才可較為用理性進入下一個階段,好好去與對方傾談,一同解決問題。

達理:事理層次

- 運用平等的道理去處理各自觀點的分歧,對事不對人。

- 依循三個步驟,可將這些步驟寫出來,如需要可寫在一張大的白紙或白板上,提高客觀性和理性,可協助雙方參與討論。

步驟一:列出雙方分歧之處。

步驟二:列出各自立場背後的需要、願望及隱憂。

步驟三:一起商議可以滿足雙方隱憂、需要、願望的方案。

例子:「老爺」剛過世,應否接年老的「奶奶」回家居住,夫妻有不同的看法,曾有拗撬。

步驟一:列出各自立場背後的需要、願望及隱憂。

丈夫 妻子

- ◎ 想讓母親回家住 ◎ 想把「奶奶」安排到老人院舍

步驟二:列出各自立場背後的需要、願望及隱憂。

|

丈夫 |

妻子 |

|

|

|

|

|

|

|

|

步驟三:一起商議可以滿足雙方隱憂、需要及願望的解決方案

- 綜合丈夫和妻子的底層需要、願望、及隱憂,可得出以下可行的方案:

方案一:雙方都希望好好照顧「奶奶」,可和女兒好好傾談;丈夫亦可和兄弟姊妹商量分擔傭人的費用,把媽媽接來同住一年,看看情況怎樣再作決定。

方案二:和年老母親好好商量,看看是否抗拒到老人院舍,也和丈夫兄弟姊妹商量分擔院舍的費用,可嘗試入住一段時間,看看「奶奶」是否適應,承諾經常會去探望她。

方案三:母親仍獨自居住,請一位傭人照顧她,兄弟姊妹和丈夫輪流經常去看望母親。

- 在這樣平心靜氣和按部就班的情況下,就不會愈談愈亂,迴環打圈,毫無結論。因雙方也感到被尊重,較易取得共識 (霍玉蓮,2004)。

反思問題:我和配偶有什麼衝突仍未解決?可如何實踐以上的方法?

七個維繫婚姻的重要原則:深化情誼和關係復修

曾有人問筆者是否夫婦間所有衝突也可解決?婚姻關係治療大師Gottman (1994)指出,婚姻中約七成的問題也是不能解決和長期的「死結」,能解決的只有三成。Gottman建議盡量去解決可解決的,不能解決的看看可怎樣對待彼此的分歧。而Gottman(2000)在《The seven principles for making marriage work》一書中,提出了七個重要的原則去維繫婚姻,目的是增強夫妻的情誼,與及培養維繫和復修關係的技巧,分述如下:

1. 增強對配偶的了解

要增強對配偶的了解,包括配偶有什麼喜歡,什麼事能令其開心,過去有什麼經歷,對未來有什麼盼望等。深入明白配偶表示你關心他所有,並願意學習滿足對方的心願,這便能建立更美滿的關係。

2. 培養對配偶個人喜好的尊重

研究發現不少離婚人士指出,關係的主要問題是「缺乏尊重」。當雙方能彼此尊重,經常感激對方,有真誠的欣賞,才能建立出美好的關係。這令我想到中國人維繫夫妻關係的傳統智慧「相敬如賓」, 與及西方人經常說出「I love you」的重要性。

3. 相互靠近而不是遠離

夫婦願意重視對方,讓對方知道在有需要時,可從對方得著依靠和幫助,這對增進親密感和信任,有非常大的幫助。特別當人在逆境時,極需要別人伸出援手,雪中送炭可讓夫妻關係變得「密不可分」。

4. 讓配偶影響你

夫妻關係平等,彼此有商有量,才能在互相尊重下達成協議。簡單如去哪吃飯,至重大到移民的決定,雙方也可提出意見。縱使不一定立時達到共識,但最起碼雙方的看法也可說出來,感到被重視。我認識一些男性朋友年輕時,在不大情願的情況下「聽老婆話」省下錢,到年老時才能有積蓄好好過活。

5. 解決可解決的問題

婚姻有兩類常見問題:「可解決的問題」和「很難解決的死結」。「可解決的問題」是較表面和簡單的,稍作努力即可解決,解決後可消除許多更嚴重的障礙,可減少關係的壓力和衝突。Gottman提出處理「可解決的問題」的步驟與「通情達理」技巧相似。

6. 克服僵局

面對無法拆解「很難解決的死結」,Gottman指出這通常是涉及一方未實現的夢想而形成,不一定要去解決問題本身,而是要進行健康、真誠對話,並嘗試尋找超越它的方法。Gottman指出可透過冷靜的溝通了解問題的根源,分辨「可妥協」和「不可妥協」的部分,縱然「不可妥協」的部分未能立刻解決,如雙方也願意平靜地結束對話,表示感激和欣賞對方真誠的溝通。Gottman說如能達到這樣的態度,才能取得進展,而多明白配偶心底的夢想,才可與「很難解決的死結」共處。

7. 共同創造意義

能建立起夫妻雙方獨有的共同經歷,小的如一起吃火鍋,大的如一起上喜馬拉雅山的艱苦經歷,感情便會在日積月累中深深的建立起來。特別如達成對方畢生的志願和夢想,能令對方經歷配偶是世上最明白自己及最能幫助自己的人,感情便變得親厚起來。這令我想到電視劇集《巾幗梟雄》中的男女主角「柴狗」和「四奶奶」出生入死的深厚關係。

參考資料

Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Gottman, J. (2000). The seven principles for making marriage work. Orion.

Kilmann Diagnostics Mission & Method. (2009). An overview of the Thomas-Kilmann conflict mode instrument assessment tool. Retrieved from https://kilmanndiagnostics.com/overviewthomas-kilmann-conict-mode-instrument-tki/

PREPARE/ENRICH. (2017). Manual for certified facilitator.

Stevens, R. Paul. (1997). Marriage spirituality : Ten disciplines for couples who love God. Intervarsity Press.

霍玉蓮。(2004)。《婚姻與家庭治療:理論與實務藍圖》。香港:突破。

黃麗彰。(2004)。《幸福的實踐:婚姻輔導解構》。香港:突破。

有人覺得夫妻相處久了,應該一切也是「盡在不言中」,但亦有一些結婚數十年的告訴我們,夫婦要長期保持溝通,才可令關係歷久常新,保持恩愛。另外,亦有夫婦說結婚數十年從來也不吵架,沒有衝突!這到底是否美滿的婚姻呢?

有人覺得夫妻相處久了,應該一切也是「盡在不言中」,但亦有一些結婚數十年的告訴我們,夫婦要長期保持溝通,才可令關係歷久常新,保持恩愛。另外,亦有夫婦說結婚數十年從來也不吵架,沒有衝突!這到底是否美滿的婚姻呢?事實上,夫妻之間有分歧和不同而形成衝突,是正常不過的事,當衝突出現時,我們要好好處理才是應該學習的。本文嘗試探討如何改善夫婦間的「溝通」和「衝突處理」,適合大家與配偶一起閱讀和實踐。因篇幅有限,今期我先跟大家探討「溝通」的部份。

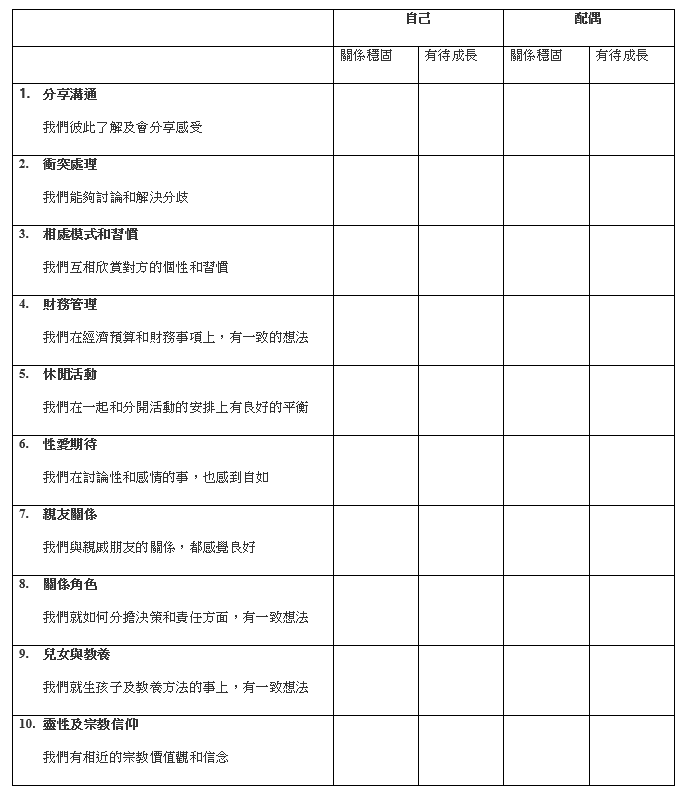

1.為「婚姻關係」把脈

以下是PREPARE/ENRICH (2017) 婚姻評估工具,用來了解婚姻關係的10個範圍。你可選擇3個覺得是自己和配偶做得好的「關係穩固」範圍,之後再選3個「有待成長」的範圍。

當你完成之後,可以請配偶也回答。在「關係穩固」的範圍可多加肯定,「有待成長」的範圍可能要看看是否可以透過「溝通」和「衝突處理」,去達致一個雙方也滿意的結果。

反思問題:看看你和配偶是否有相同和不同的地方。不同的地方或許反映了大家不同的關注,值得大家進一步討論。

__________________________________________________________________________

本文章之所以會選擇以上「溝通」和「衝突處理」兩個項目去分享,是因為它們是其餘八項能否調解的基礎。

改善夫婦溝通

反思問題:我和配偶在溝通上有甚麼常見的困難?

__________________________________________________________________________

有人曾經問過筆者,夫婦之間為什麼要多溝通,所有事情也一定要說出來嗎?特別有些丈夫覺得晚上下班後,不想再談及公事,因覺得已很煩惱,不想再去多想。但太太不斷追問,今天日子過得怎樣,要求分享困難一起面對,這令丈夫感到很為難。當然,假如丈夫遇到這樣的情況,可以把自己「不想談及公事」的需要向妻子坦白説出來,這也是溝通的一種。故此,夫婦有良好的溝通,意思不是在任何時候和在任何事情,也要立刻說出來,要看時機和夫婦各自的需要。

反思問題:如我們想學習多溝通,首先願意抽時間出來,專心放在對方身上,由每天十分鐘開始可以嗎?

______________________________________________________________________

2. 「專注與傾聽」容易嗎?

良好的溝通,是要專注和傾聽對方的說話,這是夫妻了解對方的基礎,但有些人覺得不容易。或許筆者在這借用多年前在課堂學習輔導技巧時的重點「ENCOURAGES」,去闡釋夫婦如何學習專注與傾聽,可令對方在說話時感到自在和被尊重,讓對方較容易開放地表達自己,分述如下:

- 眼神接觸 (Eye Contact):透過眼神接觸,可表達尊重、興趣和關心,也有助於建立信任和連結。

- 點頭 (Nodding):點頭表示你在聆聽,同時也是一種肯定和支持的姿態。

- 尊重文化和個別差異 (Culture and Individual Difference):夫婦間或許會有不同的文化背景,也有不同的溝通風格和習慣,要尊重這些差異,並適應對方的需求。

- 開放的姿勢 (Open Stance):保持身體的開放姿勢,例如不交叉手臂或翹腳,有助於顯示你對配偶的友好和開放態度。

- 嗯哼 (Um-hmm):這是一種肯定的回應,表示你在聆聽。

- 放鬆且自然的態度 (Relax):過於緊張或不自然的態度,可令配偶感到不舒服,故應保持輕鬆和自然的姿態,可幫助對方更自然地說話。

- 避免干擾的行為 (Avoid Disturbing Behavior):例如避免打斷對方問很多問題,也不要以為可以一邊看手機一面聆聽,應全神貫注於對方的說話中。

- 配合對方的說話方式 (Grammar Syle):如果對方使用特定的語法或詞彙,你可以選擇跟隨其風格,有時可以甚至成為夫婦間獨有的秘密溝通方式。

- 用第三隻耳朵傾聽 (Third Ear):除了聽到字面上的話語,還要注意非語言的訊息,例如語氣、情感和身體語言。另外,在聆聽時亦可留意自己內在的想法和感受。這些察覺可以幫助夫婦能作出合適的回應。

- 適當地利用空間 (Space):在夫婦互動中,選擇適當的距離和位置,以確保舒適和尊重。

反思問題:我們與配偶溝通時,是否有留意以上各點。假如過去沒有特別留意,可以和配偶嘗試輪流實踐,互相傾聽對方所分享的。

___________________________________________________________________________

3. 夫婦學習同理心回應

夫婦在學懂專心聆聽對方的說話之後,也要學懂怎樣回應對方,這在建立感情上非常重要。因不當的回應會令對方感到不被明白,而對話可能因此中斷或不想再談下去。

相信我們一定聽過「同理心」(Empathy)這個詞語 (黃惠惠,2018)。簡單來說,當夫婦用同理心回應對方時,可令對方感到你是明白他/她的,而他/她亦會感到被接納和關懷,這在夫妻傳情達意上非常重要。事實上,有同理心的回應應該在所有關係當中也存在,但有人曾向筆者表示,不懂得怎樣作同理心的回應,以下是一個簡單學習同理心的方法。

情景

丈夫:「我明天要交proposal仍未做完,工作壓力很大,不想上班了!」

(1)妻子:「你一定是懶惰,成日打機,臨急抱佛腳,明天要交proposal仍未做完,壓力唔大先奇!」

(2)妻子:「你覺得好辛苦,因為做了很久仍未完成,形成很大壓力。」

以上答案 (1) 是責備,丈夫聽到後多數不想再跟妻子繼續對話,因覺得對方不明白自己。

(2)是較有同理心的回應,當丈夫聽到後,會感到妻子明白自己,或許願意與妻子分享更多自己的困難,從而可以慢慢找到出路,更能有勇氣面對重大的挑戰,這就是同理心回應的好處了。

以上 (2) 是嘗試運用了以下同理心回應的方程式 (1) (黃惠惠,2018):

方程式(1)

你覺得…… (感受)……,因為…… (事件)……

因為…… (事件)……,你覺得…… (感受)……

方程式(2)

你希望…… (內心的渴望)……

以下的方程式練習可幫助你在不同情境中,可嘗試向配偶作出同理心的回應。你可以先不看答案,嘗試和配偶練習,看看是否可以作出類似提供的答案。

同理心練習 (1)

妻子:「剛上新工,明天在公司第一次有大project要做presentation,十分緊張,擔心自己的臨場表現會失準。」

沒有同理心的回應:「擔心都冇用啦,presentation一向都不是你的強項。」

有同理心的回應─方程式 (1):「你覺得很緊張,因為擔心明天的表現會失準。」

有同理心的回應─方程式 (2): 「你希望明天在新公司第一次做presentation可以發揮得好。」

同理心練習 (2)

丈夫:「你都知我公司幾條team鬥緊業績,我條team今季輸了,輸得好唔抵,心情勁灰!」

沒有同理心的回應:「冇計啦,你條team啲人咁弱,唔輸先至奇!」

有同理心的回應─方程式 (1):「你覺得好唔開心,因為條team輸得唔抵。」

有同理心的回應─方程式 (2):「你希望今季可以贏,好唔抵。」

同理心練習 (3)

妻子:「個仔最近成日匿埋喺房,唔肯同我傾計,都唔知點算好!」

沒有同理心的回應:「好明顯個仔唔鐘意你,你要檢討下啦!」

有同理心的回應─方程式 (1):「你覺得很擔心,因為個仔唔肯同你溝通 。」

有同理心的回應─方程式 (2):「你希望同個仔可以多些溝通,知道他有甚麼事。 」

如果你在以上的練習可以作出有同理心的回應,即代表你已掌握了。假如一時間仍未能完全掌握,可以在日常生活中與配偶多些練習。

反思問題:你可詢問配偶,當你能作出同理心的回應,他/她會有什麼感受?

___________________________________________________________________________

4. 五個愛的語言

以上我們已提及聆聽及回應的重要了,當然我們不能忽略夫婦間如何好好表達愛意的重要。「五個愛的語言」(Five Love Languages)所提出的概念,指到不同人在表達和接收感情上可能會有偏好和不同,分述如下:

- 真心禮物 (Receiving Gifts):這是通過送禮物來表達愛意的方式。對於偏好這種愛的語言之人,收到禮物代表著被重視和愛護。

- 精心時刻 (Quality Time):這是通過「人在心在」地共度時間來表達愛意的方式。這包括一起旅行、共進晚餐、或是其他特別的時刻。

- 服務行動 (Acts of Service):這是通過幫助、照顧和支持來表達愛意的方式。做家務、照顧人或是幫助解決問題都屬於這個愛的語言。

- 肯定言語 (Words of Affirmation):這是通過肯定的言語來表達愛意的方式。鼓勵、讚美和體貼的話語都屬於這個語言。

- 身體接觸 (Physical Touch):這是通過親密的身體接觸來表達愛意的方式。例如擁抱、親吻、或是拖手等 (Chapman,2010)。

夫妻間可能會因表達和接受上有不同「愛的語言」,有時會接收不到對方的愛,產生誤會。例如丈夫為太太買了一份生日禮物,做了很多東西,這就是以上「真心禮物」和「服務行動」的例子,丈夫自問已很愛太太了。但太太最需要的,卻可能是丈夫可以多説一些稱讚自己和肯定自己的話,好像讚美自己仍然很漂亮,多謝自己為家庭付出的辛勞等,這即「肯定言語」。所以丈夫仍然保留「真心禮物」和「服務行動」去表達愛意,絕對沒有問題,但如能加上「肯定言語」,可令太太在接收愛意上更清晰知道丈夫是愛自己了。另一方面,有些丈夫希望太太可以多在家「煮飯」,即「服務行動」,比起太太在生日時買一份「真心禮物」和說我愛你 (即「肯定言語」),更能感受到太太的愛意。

反思問題:我了解配偶較喜歡那個「愛的語言」嗎?我願意改變自己較常用愛的語言,而改用配偶喜歡的去愛對方嗎?如不,有什麼困難?可以和配偶詳談嗎?

___________________________________________________________________________

筆者記得在年輕時看過的書本《Communication: Key to Your Marriage: The Secret to True Happiness》,作者是基督教輔導大師Dr. Norman Wright (2012),他指出:「當夫婦學會以開放和理解的態度溝通時,會令雙方感到對方的陪伴很滿意,人生感到很完滿」,這在維繫美滿婚姻當中非常重要。不過後來我亦有機會看到本地資深婚姻治療師黃麗彰博士 (2000) 的著作《溝通不是萬靈丹─另眼透視現代婚姻》,談到我們不要神化了夫婦只要有良好的溝通,所有的問題也能解決和面對。

事實上,筆者亦接觸過一些夫婦,明知對方喜歡哪種愛的語言,也不願意為對方改變自己,也曉得用同理心向另一些人運用出來,偏偏不向配偶表達。所以這不是改善溝通的問題,而是有一些深層的問題未解決,影響了想改善溝通從而促進關係的意願。

遇到這樣的情況,可能要先處理一些深層的婚姻問題,情況好像做運動和健康飲食對保持身體健康很重要,但如出現嚴重身體疾病,則需要治療了。故此,如一段婚姻不涉及嚴重問題,筆者仍深信良好的溝通,對培養健康的婚姻是一項重要的基建工程,值得我們多學習和改善。或許你覺得,看完本文仍然有很多地方想了解更多,這便達到了本文想拋磚引玉之目的,可推薦你看以上提及的書本。當然,婚姻中另一個基建項目「衝突處理」也是非常重要,我們會在下一期繼續探討。

參考資料

黃麗彰。(2000)。《溝通不是萬靈丹─另眼透視現代婚姻》。香港:突破出版社。

黃惠惠著。(2018)。《助人歷程與技巧(第三版)》。台北:張老師文化。

Chapman, G. D. (2010). The five love languages. Walker Large Print.

PREPARE/ENRICH. (2017). Manual for certified facilitator.

Wright, H. N. (2012). Communication: key to your marriage: the secret to true happiness. Bethany House Publishers.

覺得過去有很多放不下的創傷、遺憾,心中不時感到低落,茶飯不思,夜不能眠;也有些會對將來感到很不確定,感到前途一片灰暗,心中充滿著憂慮???...

和你分享「心靈暢銷作家」何權峰醫生(2023)的著作《此時此刻,就是最好的時刻》。。。

不少成人去尋求心理治療的幫助,是因為覺得過去有很多放不下的創傷、遺憾,心中不時感到低落,茶飯不思,夜不能眠;也有些會對將來感到很不確定,感到前途一片灰暗,心中充滿著憂慮。近期有機會拜讀「心靈暢銷作家」何權峰醫生(2023)的著作《此時此刻,就是最好的時刻》,發覺何醫生雖然沒有太多提及心理學的理論,卻能言簡意賅地把「活在當下」的精髓寫得非常清晰和獨到。本文嘗試借用此書的大綱,跟大家分享如何活在當下的秘訣,希望可以幫助一些人士減低抑鬱和焦慮,能認定此時此刻就是人生中最好的時刻。

過去的事

- 人生最後悔的事,就是一直在後悔 - 多少時候,當我們想到過去,無論是選擇學校、學科、職業或配偶,總覺得有很多遺憾,錯過了很多機會,每每想到就後悔。假如我們一直也是這樣後悔下去,怪責過去自己做錯決定,既不能改變已發生的事實,亦令自己仍活在痛苦中。既是這樣,可思考有什麼令我們仍未能放下呢?

- 沒有不遺憾的選擇,只有不留遺憾的自己 - 這是我們相信的事實嗎?當我們回想人生,總覺得有一些遺憾,因我們不是先知,沒可能完全預知前面所有的事,往往只能就眼前的事實去作決定。記得在電影《一代宗師》裏章子怡所飾演的角色,有一句很瀟灑的話 :「人生無悔,都是賭氣的話。人生若無悔,那該多無趣啊!」就算我們未能做到這樣,我們能否放過自己呢?如不能,有甚麼困難呢?

- 過去就讓它過去,該放下的學會放下 - 對不少人來說,這一點不容易做到。可能是因為過去太美好,得到了很多人的讚賞和肯定,故很眷戀;又或過去太悲慘,痛苦仍然時刻纏繞在心頭。但無論是成敗得失,想或不想,不應永遠抓著不放,要學習讓生命向前,開始人生新的一頁。當然,有些經歷嚴重創傷而有後遺症的,不是這麽容易,或許需要專業治療才能做到。

- 走出悲傷的,不是遺忘而是記得 - 有些人因經歷了悲傷的事情,不想去記起這些痛苦經歷,凡有事情勾起這方面的記憶便盡量逃避。例如有些人因失戀搬到另一城市居住,深信所有事情也能解決,誰知在新的地方安頓後舊的記憶仍會浮現,又或發展了新的戀情,舊的問題又再重現。故此,我們要切記慘痛經歷所帶來的教訓,要好好反思及改過,才可幫我們走出悲傷,避免重蹈覆轍。

- 生命的每一道難題,都包含一份禮物 - 我們相信這個人生道理嗎?還是覺得人生不可以承受一點點苦? 英文諺語「no pain, no gain」指出,沒有經歷因努力帶來的痛苦,就很難有成長和成就。事實上,我們從小到大無論在學業和工作上的困難,都是令我們進步的關鍵,所謂人生經驗就是在不斷考驗中磨練出來的。

- 「你的人生」這個故事,是自己寫的 - 不少人會用一些社會流行的價值觀去決定自己是否成功,例如有些年輕人覺得自己沒有資格談戀愛和結婚,是因為自己「無樓」,道盡了拜金主義的愛情觀。但我們甘心人生是這樣被寫下和命定的嗎?我們可否從這些扭曲的價值觀跳出來,編寫自己的人生故事呢?

未來的事

- 人生,不會照著我們的計畫走 - 雖然我們喜歡計劃,但總會出現很多不能預期的因素。《三國演義》第103回25節孔明曾說:「謀事在人、成事在天」(羅貫中,2012)。 作者何醫生提醒我們有時「計劃趕不上變化」,我們便要學懂「隨著變化去計劃」,也要記著「意外驚喜」帶給我們的好處,做人總要留一點想像力。

- 每個人都有自己的煩惱 - 作者指出「不想要有煩惱,就是煩惱的根源」。事實上,生存在世就一定會有問題等著我們去解決。假如我們深信「有煩惱便是痛苦」這個想法,已為我們製造了一個達不到的煩惱了。作者提醒我們,許多問題其實是我們因過度憂慮「想」出來的,過後便會發現大部分也不會發生。

- 這一刻的陰霾,或許下一刻柳暗花明 - 如果我們相信人生有四季,此刻可能是冬季,那應該相信春季是會來臨的,問題是我們怎樣好好過這個冬天罷了。故此,當我們感到人生好像陷入了幽谷,或許這正是考驗我們能否支持下去,等候柳暗花明的時候。就好像我們踢足球落後0:2,未完場也不知最後的結果,能沉著氣繼續比賽的,才有機會反敗為勝。

- 擔心沒用,那為什麼要擔心? - 俗語說:「人無遠慮、必有近憂」。正面來說,適度的憂慮能推動我們尋求解決方案,形成應變計劃 (contingency plan),為我們帶來恰當的準備。但我們不應把過多的心思,放在各式各樣的憂慮上,而不去想解決方法,直至把自己窒息為止。

- 未來的事,交給未來就好 - 《聖經》馬太福音6章34節指出:「......不要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮,一天的難處一天當就夠了。」事實上,如果我們過度籌算,也不知有沒有用,《聖經》另一段經文路加福音 12章16-21節提到,有一個財主田產豐盛,積聚了許多財物,以為可以好好享用,誰不知自己的生命已到了盡頭,也懵然不知,試問他所積聚的要留給誰呢?

- 為了未來而活,我們真的活過嗎? - 我們的社會很強調要未雨綢繆、居安思危,幼稚園就要鋪路準備進入什麼大學和將來的職業,退休人士要預備足夠幾十年的錢才能安心老去,著眼點往往也是放在將來。其實有沒有將來或將來有多久也不知道,作者鼓勵我們應思考,這樣的生活是真正的生活嗎?我們有沒有真正享受過現在這一刻呢?

現在的事

- 一定要享受過程 - 作者指出「不是成功帶來快樂,而是快樂本身就是成功」,這都是主流社會價值觀所輕看的。前陣子港產片「年少日記」,就是探討孩童無論在學習和課外活動上也要成功的悲慘例子,當中那位成功的律師爸爸,在聽回自殺兒子彈得不夠好的鋼琴錄音時,悲痛不已。假如他早點明白兒子雖然「無法把握結果,但可以享受過程」的道理,或許兒子自殺這個悲劇便不會發生。

- 一心一意,專注一事 - 香港是一個急速的社會,很強調要「快、靚、正」,能同時身兼數職和進行多種活動,時間表編得密密麻麻的,就代表這人很成功、受歡迎,名利雙收了。故不少人從小到大也培養出同時兼顧多樣事情(multi-tasking)的能力。如果是進行一些簡單任務,確實可以同時兼顧,就好像「送餐遊戲」一樣。但假如要進行有深度和要求高的事情,則只可「專心一事」地進行,要完成一項才到下一項,才有最好的成效。

- 當下這一刻才是真實的 - 假如我們經常心不在焉,腦中想著過去或將來很多事情,試問如何能享受當下的幸福和美好呢?不少父母覺得要努力工作去養活孩子,日做夜做,錯過了很多孩子重要的成長足印,經常想將來「無咁忙」可以多陪孩子,誰不知孩子已在不知不覺中成長,到有空的時候,才驚覺孩子已長大成人,不再需要自己了。我們相信生命中應把握當下就去做嗎?

- 活在當下,是所有負面情緒的解藥 - 如過分想著過去,會令我們感到很多遺憾或沮喪,又或眷戀著過去的成功,不願意前進,因為害怕失敗。而過分想著將來則令我們擔憂,不能享受此時此刻。作者提醒我們應好好將著眼點放於「現在」,因這是我們作為人的限制,因只有「現在」是我們能真正把握的。事實上,人愈能專注當下,愈會感到平靜,故近年心理治療也提倡「靜觀」練習,學習將專注點放於當下。

- 你愈接受當下,受的苦就愈少 - 很多人不開心或焦慮,都是因為未能接受一些已發生的事,例如失戀、失業或家人死亡等。這些都是一些不容易渡過的經歷。但假如我們能好好地哀悼,要哭的儘管哭,哭夠後慢慢接受事實,好好向前活下去。《聖經》傳道書第3章1節提醒我們:「生有時、死有時」,這都是人必經的階段。能接受「甜的吃、苦的也吃」,才能面對真實人生的苦與樂。

- 安於當下,就是最好的生活 - 作者指出「你眼前的世界是怎麼模樣,就活在那樣的世界裏」,那是不是很消極呢?好像不去改進、成長,違反了不少人的價值觀。事實上,不少人會問,當我們遇到人生難題時,應去改變?還是去適應、接受,隨遇而安?或許我們可思考「寧靜禱文」(Serenity Prayer)的教導:「祈求上天賜予我平靜的心,接受不可改變的事;給我勇氣,改變可以改變的事;並賜予我分辨兩者的智慧。」

此時此刻,你的心在哪裡?

- 為什麼你總是不在你在的地方? - 有些人的身與心是分離的,無法感受眼前這一刻,活在當下。最明顯的例子就是不能做到「工作時工作、遊戲時遊戲」,往往是工作時不專心,想著去玩,令事情做得不好,但在玩的時候又擔心著工作,未能盡興。故有些人雖然人已到外地旅行,心中仍想著香港工作中的煩惱。

- 回到當下,專注此刻 - 存在主義心理治療 (Existential Psychotherapy) 其中一個探討的主題是死亡 (Yalom, 1980),他們的治療師會問受導者:「假如你今天晚上就要離開這個世界,你會去見什麼人和做什麼事?」大部分人都會好好把握還剩下的這幾小時,回到當下,專注此刻,因已沒時間想著過去和將來了。作者提醒我們,如能將生命縮放到眼前這一刻,便可幫助我們更珍惜和把握現在所擁有的。

- 心慢下來,生活才會慢下來 - 有人會問,有那麼多事情要進行,怎可慢下來呢?但假如我們沒有慢下來計劃清楚,將緩急輕重定下,則只會白白忙碌,卻未能把事情好好辦妥。台灣有一句廣告詞:「世界越快,心則慢」提醒我們,不應只跟著世界急速的步伐走,令自己過份忙亂。相反,慢下來我們才能看清楚自己人生的輕重。

- 你感到幸福的地方,那裡就有你的幸福 - 不少人覺得工作不理想,就不停轉工;也有人覺得男/女朋友不夠好,就不停「換畫」,到頭來都是一場空。作者提醒我們,「幸福不是我們要去尋找,而是要覺知」,我們有沒有珍惜現今眼前各樣的機會和關係,要知道其實最好的可能一直也在眼前。

- 生活是自己在過,不快樂是比出來的 - 不少家長也覺得自己的孩子總比不上別人的,成績好又要課外活動好,到課外活動好又要人際關係好,不容易認定孩子已經夠好了。其實,上天造每個人都是獨特的,各有長短,怎可比較呢?所以與其不斷跟別人橫向比較,何不多點縱向比較,即自己跟自己比,前年跟去年比,去年跟今年比,這會否令孩子可以有一個較快樂的童年呢?

- 心是快樂的,在哪裡都快樂 - 我們是否快樂,環境往往不是佔全部的因素,更重要的可能是心境。所以當一個人在公司被上司責罵完之後,心情不好,回家時看到什麼也不順眼:太太弄的飯不好吃,孩子讀書不夠勤力,連平時最乖的狗也不聽話。因我們內心的景況,會影響我們怎樣解讀身邊的環境。

此時此刻,你的內在發生什麼?

- 「念頭」是情緒的「源頭」 - 這是認知行為治療 (Cognitive Behavioural Therapy) 所提倡的,「想法」(thoughts) 影響我們的「情緒」 (feelings)。故認知行為治療鼓勵我們,當發覺自己有負面的情緒,例如憤怒或擔憂的時候,除了要進行一些「行為」 (behaviors) 令自己心情好起來之外,也要察看內心有什麼想法令自己有憤怒或擔憂,才可避免下一次再有這些情緒的出現 (Kennerley et al., 2016)。

- 你此刻的想法,決定此刻的心情 - 例如當醫生說一個人患了癌症時,他的想法是「我是一個虔誠的信徒,為什麼上帝會容許這事臨到我身上」,心中感到憤憤不平,以後也不再相信上帝了。但假如他的想法是「我雖然是一個信徒,但為什麼這事不能發生在我身上」,心中雖然也不好受,但仍然相信上帝會一路幫他面對。故兩種不同的想法,可以帶出兩種不同的心情。

- 你專注什麼,就會發現什麼 - 在熱戀期中的情侶,往往也有這種盲目的傾向,只看到對方好的一面,差的一面好像完全看不到,無論身邊的朋友怎樣提醒自己要當心,也好像聽不到。心理學稱這現象為確認偏誤 (Confirmation Bias),指出人會習慣尋找,並注意能夠證實自己既有信念的證據,而忽略其他抵觸自己想法的資訊 (Heshmat, 2015)。這特別在現今大數據時代,社交媒體會「餵」我們看一些喜歡看的資訊,助長了我們的確認偏誤。

- 你的想法,就只是「想法」 - 有時我們要分辨「想法」不代表「我」,特別是一些有過度焦慮或強迫思想的人,經常也覺得要為一些想法負責任。例如其想法是「進教堂時向上帝講粗口」,又或「手中抱著自己深愛孩兒時想拿刀插死他」等,絕對不是他們內心真正想做的事情,但假如相信要為這些想法負責,便覺得自己褻瀆了上帝和對兒子很兇殘了。

- 時時覺察,靜心「觀看」 - 敘事治療 (Narrative Therapy)提倡把受困擾的「人」(person) 和其「問題」(problem)分開,將問題外化出來(Externalization)會較為有效處理,更認定人不等於其問題,可讓受困的人客觀地察看這個問題。例如一個人有抑鬱情緒,他可以把抑鬱看為一個身外物,甚至可以將抑鬱形容出來,有什麼顏色,什麼形狀,什麼時候這個抑鬱會較為容易面對,什麼時候較難。當人感覺可以將問題和自己區分,會較為客觀和想到辦法去面對 (Morgan, 2000)。

- 每一刻,都是全新的開始 - 作者提醒我們「未來是由現在決定的,不是由過去決定的」,意即我們可選擇擺脫過去種種的因素,令我們現在可作出一個明智的抉擇,影響將來。而作者亦提到「過去與未來都是由現在所創造」,意即除了將來是由現在決定,怎樣詮釋過去也是現在我們可以做的。事實上不少心理治療的進路,都是幫我們好好整理過去所發生的事,用一個更好的詮釋去理解,以致我們能放下過去的困擾。

此時此刻,就是人生最好的時刻

- 現在能做,為什麼要等到以後? - 英文有一句諺語 “If not now, when?”,意即「如現在不做,尚待何時」。甚至有些人覺得,假如現在不開始可能永遠也不會再做了。這是不少減肥人士的經驗:「我吃完這一餐,下一餐才減肥」,就永遠也不會嘗試。

- 以後,也許再沒有以後 - 流行曲「愛得太遲」的歌詞提到「最心痛是,愛得太遲,有些心意,不可等某個日子⋯⋯」,道盡了一個人因為太忙碌而忽略關心父母的遺憾,到父母不在的時候,後悔莫及。 故此,如要愛,便要及時。

- 人生匆匆,珍惜當下 - 很多人覺得自己正在忙著「緊急而不重要」(urgent but not important)的事情,到有一天大病的時候,才覺得人生匆匆,雖然好像做了很多事情也覺得沒有意義,好像沒有活過。

- 學會死亡,才能學會活著 - 一位在安寧病房照顧臨終病人的護士,分享不少病人臨終前的5大遺憾:(1) 沒勇氣過真正屬於自己的生活,而是在過別人期望的生活;(2) 太努力工作;(3) 沒勇氣表達自己真實的感受;(4) 沒能和朋友保持聯繫;(5) 活得不夠快樂 (Ware, 2019)。我們應勉勵自己,在還有生命氣息時多做這些事,不要讓自己遺憾離去。

- 快樂不在遠方,而是樂在其中 - 香港人很喜歡去外地旅行,感覺一定要乘飛機,住酒店,才可享受假期。殊不知去完旅行放假後,因舟車勞頓反而變得更勞累。事實上,在經歷過幾年疫情之後,不少香港人已習慣不外出旅行,有些反而發展了另一些在香港令自己開心和輕鬆的遊玩方法。

- 不留遺憾的人生 - 假如我們死後在天堂門口,上帝問我們:「你有沒有過了你應該過的人生呢?你有沒有做了我創造你的那個人呢?」假如你相信會有這情況的話,你會怎樣選擇過你的人生?深願我們也能說出《聖經》中使徒保羅對自己人生的總結:「那美好的仗我已經打過了,當跑的路我已經跑盡了,所信的道我已經守住了。從此以後,有公義的冠冕為我存留。」(提摩太後書第4章7-8節)

參考資料

- 羅貫中 (2012) 。《三國演義》。中華書局。

- 何權峰(2023)。《此時此刻,就是最好的時刻 》。英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司。

- Heshmat, S. (2015). What is confirmation bias? People are prone to believe what they want to believe. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/science-of-choice/201504/what-is-confirmation-bias

- Kennerley, H., Kirk, J., & Westbrook, D. (2016). An introduction to cognitive behaviour therapy (3rd ed.). SAGE Publications.

- Morgan, A. (2000). What is narrative therapy? An easy-to-read introduction. Dulwich Centre Publications

- Ware, B.. (2019). Top five regrets of the dying: A life transformed by the dearly departing. Hay House.

- Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

近來身邊有不少朋友開始思考退休的問題,有些成年子女已移民,而自己仍留港生活,特別是男性,想到退休後不知還有什麼生存目的,雖仍想繼續工作賺錢,但在職位上「夠鐘要走」了,又不太願意去做義工,在家做「家庭主夫」又覺得無聊,擔心自己是否正在等死?到底退休後是否可以好好生活?本文嘗試探討退休後可以怎樣活得更精彩。

近來身邊有不少朋友開始思考退休的問題,有些成年子女已移民,而自己仍留港生活,特別是男性,想到退休後不知還有什麼生存目的,雖仍想繼續工作賺錢,但在職位上「夠鐘要走」了,又不太願意去做義工,在家做「家庭主夫」又覺得無聊,擔心自己是否正在等死?到底退休後是否可以好好生活?本文嘗試探討退休後可以怎樣活得更精彩。

思考問題

一般關於退休的問卷,主要是問及財務方面的安排,當然這是退休人士要考慮的,但除了經濟以外,以下也是值得我們思考的基本問題:

1. 你打算什麼年紀退休?

a. 40-49歲 b. 50-59歲 c. 60-64歲 d. 65-70歲 e. 沒有特定退休年齡

2. 你打算退休後在哪裏生活?

a. 香港 b. 大灣區或內地其他地方 c. 台灣 d. 英美澳紐加 e. 其他國家

3. 你退休後仍會工作嗎?

a. 留在原有崗位 b. 轉行做其他工作 c. 只做部份時間工作

d. 做義工(包括教會) e. 不從事任何形式的工作,多投放時間在家庭或興趣上

4. 想到退休,你有什麼擔憂?

a. 不知怎樣打發時間 b. 擔心與家人增加衝突 c. 不夠金錢儲備過活

d. 怕自己有重病 e. 擔心教會要求自己參與很多事奉 f. 沒有擔憂

5. 總的來說,你想像退休後的生活是怎樣的?

a. 繼續精彩 b.享受人生 c. 不想去思考的問題 d. 失去人生目標 e. 等死

不知你有否思考過以上的問題?當中會聯想到什麼?有什麼感受?以下我們會先看看關於退休的一些基本處境。

香港退休年齡

香港並無法定劃一的退休年齡,但不少工作也以60或65歲為退休年齡,例如政府工或老師等,而作退休後使用的強積金,一般要65歲才可以領取,故不少人也以60-65歲為退休年齡。當然在私人公司工作或做生意的人士,沒有特定退休年齡,70多歲仍工作、甚至身居要職的仍大有人在。

退休人士人口統計

根據香港特別行政區政府統計處(2020)的預計,65歲或以上的長者人口會由2019年的132萬(佔總人口的18.4%)上升至2039年的252萬(33.3%),升幅達120萬。相較之前20年(1999年至2019 年)約61萬的升幅,未來65歲或以上人口上升的速度驚人。而統計處推算長者人口超過250萬的情況,未來將維持最少30年。換句話說,長者的人口將會由現時約每5人有1人,上升至將來約每3人便有1人。因此,無論是公共政策或個人預備上也極需大家關注。

不同人生處境及發展對退休的影響

相信60歲或以上考慮退休的人士,單身或已婚所面對的情況會有些不同。

單身及已婚人士的挑戰

單身人士要面對獨自生活的挑戰,包括退休後生活及身體出現病痛怎樣照顧自己等,也有些仍要照顧更年老的父母,要同住或分隔二地,但隨着父母過世,原生家庭便會進入「家庭解體」的階段了,雖然這是所有家庭也會面對的最後發展階段,但對有些人來說,眼看父母離開,不是一件容易接受的事情。

而已婚無子女人士,除了有以上單身人士的處境之外,婚姻關係好的會照顧配偶日常的身心靈需要,如配偶有重病,自己也會身心俱疲;如婚姻關係不好,在退休年老時,也希望有一位老伴陪自己終老,故想重修舊好,亦有些會為了減少衝突而各自各精彩,更有些感到分開生活才是唯一出路。

而婚後有子女的人士,要面對成年子女相處上的苦與樂。理想的,可以享受子女的照顧,甚或以兒孫為樂。不理想的,仍要為着成年子女的身心健康、婚姻親子關係、經濟或工作等而擔心。而喪偶或離婚的,更要面對配偶離世的傷痛、或離婚及再婚帶來的挑戰。凡此種種也會影響一個人在退休後是否活得快樂。

發展心理學的啟示

考慮退休的人,年紀大多處於中年(40-65歲)或老年(>65歲),發展心理學告訴我們,他們的發展任務(Developmental Task)分別為「承傳創新」和「自我整合」,前者的意思是願意把知識及技巧傳遞給下一代,自己退居幕後;後者則感到自己一生無憾,能隨心所欲過活,安享晚年。如果發展任務不理想,中年人和老年人的心理社會危機(Psychosocial Crisis)分別為「停滯」及「悲觀絕望」,意即中年人感到人生好像停滯不前,亦沒有想栽培後輩的心,對前路不敢想像;老年人則感到一生有很多遺憾,未能過自己理想的人生,在提及過去事情時,總是憤憤不平,好像要含恨而終(Erikson & Erikson, 1997)。

以上不同人生處境、發展是否美滿及過去生活是否精彩,都會影響一個人退休後帶着怎樣的心境生活下去,是積極還是消極?是無奈還是投入?

六種退休心態

研究退休課題的輔導學家Nancy Schlossberg(2003),在她的著作《Retire smart, retire happy: Finding your true path in life》中,將退休人士歸納為六種類型:

- 繼續者(Continuer)

這類型的退休人士,會與過去擁有的技能和活動保持聯繫,但會作出改變以適應退休後的生活,例如透過義工服務或在以前的領域從事兼職,即在某程度上繼續工作。筆者認識一位當中學老師的朋友,過去很忙碌沒有機會參與教會事奉,退休後選擇了在教會主日學教導聖經班及當青少年團契導師,在不同環境繼續教導和培育青少年的工作。

- 冒險家(Adventurer)

開始新的活動,又或學習與過去工作無關的新技能。例如一位敦厚顧家的男士,過去肩負很多家庭責任以致沒有時間做自己喜歡的事情,在退休後打扮時尚及學習駕駛哈利電單車,享受年輕時一直未能得到的樂趣。

- 搜尋者(Searcher)

反覆嘗試不同事情,可惜仍未找到自己的身分定位。例如筆者認識一位教會姊妹,退休前是一位專業人士,退休後想從事另一些工作,過去幾年讀了中醫藥課程、獸醫助理班、寵物美容班及陪月班等,但至今仍未找到可以全人投入的新工作。

- 輕鬆的滑翔者(Easy Glider)

喜歡沒有特定時間規限的生活,享受隨意和即興的活動。每天起床會「自然醒」,去到街市看到什麼新鮮的便買回家弄來吃,去外地旅行也沒有特定的行程,去到每一個地方也會隨意看看想逗留多久。

- 參與其中的觀眾(Involved Spectator)

對以前的工作領域仍保持興趣,但退休後則扮演不同的角色,例如一些過去的從政者退休後變為網上政治評論員。

- 退縮者(Retreater)

從生活中退縮,放棄尋找新的方向,內心容易感到沮喪。Schlossberg指出這類人士是各種退休類型中較為消極的。或許他們就是我們間中在新聞中看到,退休後患了情緒病,甚至會考慮輕生的人。

我們可看看自己較傾向以上哪種類型,了解後可作出改變,幫助自己享受退休生活。

退休的不同階段

研究退休的老年學家Robert Atchley(1976)將退休時期分為6個階段,分述如下:

- 退休前期

不少人在工作忙碌時也會渴望退休,想到退休後可以放下工作,有大量空閒時間做自己喜歡的事情,享受生活,便感到快樂和興奮。可是,也有些人會擔心退休後沒有工作,生活會變得空虛,人生失去方向,因此對退休產生恐懼。

- 蜜月期

剛退休時,不少人會感到終於到達了嚮往已久的時刻,心情會很愉快,並會實現退休前定下的目標,例如去心儀已久的地方旅行或修讀喜歡的課程等。心中感到終於可以放下以往忙碌的工作包袱,享受真正的人生。

- 清醒期

當完成了大部分退休生活的目標後,感到好像心願已達成了,開始發現有很多空閒時間,有些心中會感到空虛,頓時失去人生目標和方向,過渡得不好的更會產生自我懷疑,嚴重的甚至會形成情緒病;但過渡得好的,便會想到為退休生活重新訂定一些長期目標。

- 再導向期

不單單只滿足於剛退休時達成的短期目標,而是重新思考退休的方向,並為自己規劃更有價值和意義的退休生活,當中有些人考慮重操故業,亦有人作出另一些選擇,例如一位以往做寫字樓工作的專業人士,退休後去學汽車維修,希望學成後可以成為一位汽車維修員。

- 穩定期

當清楚確立了自己退休的角色、生活方向和長遠目標後,便可以享受退休生活。以上提及那位學習汽車維修的朋友,學成後真的與幾位志同道合的朋友開設了一間「車房」,既能發揮自己的才能,亦可幫助有需要的人,他因發展了自己第二事業並帶來收入,心中感到無限滿足。

6. 完成期

退休長者身體機能衰退,不能像以往好好享受自己的生活,甚至日常自理也難以應付,極需別人照顧,要面對即將來臨的死亡。

從以上看到,當人在不同的退休階段,會有不同的心境,特別要注意的是要從「清醒期」好好過渡到「再導向期」,才能避免形成嚴重的情緒困擾,真正享受退休生活。

如何在退休時活得自在

當人面對年紀漸長時,Schlossberg(2017)在她另一本書《Too young to be old: Love, learn, work, and play as you age》中提出八個建議,可以使我們在退休時活得更自在:

- 解決愛恨交纏的關係

如果想在退休後活得更輕鬆自在,必須好好面對各種愛恨交纏的關係,對象可能是父母、兄弟姊妹、配偶、成年子女、朋友或教會肢體。這可影響我們是否活得開心快樂,還是帶著很多遺憾。因此,假如這些關係可以改善則要盡力去改善,假如真的不能改善,也要學習接受其限制。事實上,有些人在臨終時最渴想的,不是要有什麼豐功偉績或更多的財富,而是想和結怨了30年的弟弟再次相見、和解,希望能冰釋前嫌,不想帶著遺憾離開這個世界。

- 解除年老的定型

筆者年幼時見到家族中一些50多歲的長輩,會喜歡穿一些黑色的唐裝衣服,而到他們80歲時,大致上也是維持這個模樣。不知是否上一輩50歲左右的人,在心境上就已經覺得自己老了,把自己定了型。但港產片票房冠軍的男主角黃子華,雖然已60出頭,看上去仍很年輕、充滿活力。筆者最近亦看了年輕時已喜歡的動作演員史泰龍的紀錄片,他今年已77歲,外表雖顯蒼老,但從訪問中仍看到他心中有一團火,最近還有新電影推出。故此,不同的年長人士可以有很不同的心境。或許值得我們反思的是:自己想帶著一個怎樣的心境去過年老退休的生活。

- 擁抱轉變

筆者與一位60多歲的朋友行山時,他分享到自己身體已大不如前,以往行山是他自己一個人先行,太太和年幼子女跟在後面,現在是他與太太在後面,兩個成年子女在前面了。事實上,年長後體力一般也沒有年輕時的好,這是正常的老化過程。可是,在做人處事的人生智慧上,年長的比年輕的更成熟、更有經驗,所以運動員大多是年輕的表現較好,而總統和總裁(CEO)則大多是年長的更勝任。故此,明白並接納自己的強處和弱項,可以幫助我們更適應退休後的生活,不用盲目地跟年輕人比較。

- 增加應對方法

這令我想到一些退休後移居外地的朋友,他們跟我分享一些在外地生活的經驗,是他們在香港從來也不用面對的,真的是「活到老學到老」。例如他們為了減少家人思鄉的愁緒,竟然學懂製作叉燒和蝦餃等香港地道食物。此外,他們亦要學習基本家居和汽車維修,雖然也會有沮喪和感到困難的時候,但他們深信「辦法總比困難多」,也學懂了必要時「馬死落地行」。在增加了知識和技能後,漸漸地他們在外地也能享受退休生活了。

- 創造退休後的理想生活

這是不少財務策劃師,在談及退休時會跟我們討論的課題。須知自己期望有怎樣的退休生活,便要有怎樣的經濟預備。然而,除了經濟,我們亦要建構自己理想的生活形態。例如上述朋友與兒女選擇到外地居住,這是他認為最理想的退休生活。另一些人,沒有特定的退休年齡,知道離港後便不能再繼續從事一些有意義的工作了,故他們選擇留下來。

- 面對健康的挑戰

年長後患有長期病是很普遍的現象,重要的是怎樣好好照料自己,例如注意飲食、好好休息、做適度運動、聽醫生指示服藥和保持心境開朗等,這樣可以控制病情,減慢老化的過程,更能保持生活質素。事實上,一位好好照顧自己身體的70歲人士,可比一位沒有照顧好自己的50歲人士更健康,並活得更快樂。不幸的是,有些人因誤信坊間一些沒有科學根據的治療方法,而停用他們必須服食的西藥,弄至病情惡化,甚至死亡。須知道好好照顧自己的身體,不只是為了自己,更可減少家人對自己的擔憂和實際負擔。

- 適應家庭的轉變

以上提及單身及已婚人士退休後會面對不同轉變,都需要他們作出適應。然而,不是所有家庭轉變也是負面的。筆者認識一對專業人士夫婦,兒女已長大成人並移居到外地生活和工作了,最初他們心中也有不捨,考慮過是否也要一起移居外地,經過詳細思考後,發現自己對兒女已沒有太多掛慮,反而在過去十多年,他們曾在一些地方參與扶貧工作,感到非常有意義,他們認為這群體更需要他們,於是夫婦二人相約在幾年前一起退休,帶著強烈的使命感到這地方,長時間服侍這有需要的群體,他們分享時,往往都是充滿喜樂和意義感的。

- 處理親密浪漫的關係

很多人以為年老後便不再需要親密浪漫的夫妻關係了。其實,無論年紀多大,也有愛情、感情甚至激情的需要,正如以上所說,不要為長者定型。我們也曾聽過一些不太理想的例子:一些60多歲的男士,在婚姻中找不到久違了的愛情,便與一些20來歲的年輕女生發展婚外情,後來被妻子發現,最終弄至婚姻破裂。當子女已經長大,退休可以是一段重新認識配偶及建立關係的時候,雙方可以發展共同興趣,享受生活點滴。

年老仍可有召命嗎?

有些基督徒會問:「已退休了,人生仍有召命嗎?」加拿大維珍神學院教授保羅史蒂文斯在《Aging matters: Finding your calling for the rest of your life》一書中指出,辨別召命是一個基督徒的終生過程,在晚年尤為重要,而召命並不會因為退休而終結,人必須辨別個人的召命,餘生才能充滿意義。聖經認定了人年老後的生存意義,年長後仍能結出屬靈的果子(Stevens, 2016)。事實上,人的召命除了在工作範圍(Doing),亦可建立在關係(Being)上,包括與神、家人、配偶及朋友等的關係。在實踐上,退休人士可以他們的知識和經驗為家庭、社群及教會等服務,為家人、鄰舍、弟兄姊妹及社會代禱。這令我聯想到喬宏太太喜樂婆婆小金子的見證,她在喬宏在世時與他一起拍了不少福音電影,到處與丈夫一起傳福音。在喬宏過身後,她亦已年老,卻仍在可能的情況下參與不同的見證分享,繼續造就別人,當中她分享大兒子回轉的經歷,為不少人帶來鼓舞。

參考資料

香港特別行政區政府統計處。(2020)。《香港人口推算2020-2069》。https://www.statistics.gov.hk/pub/B1120015082020XXXXB0100.pdf

Atchley, R. C. (1976). The sociology of retirement. Schenkman Publ. Co.

Erikson, E. H., & Erikson, J. M. (1997). The life cycle completed: Extended version with new chapters on the ninth stage of development. W. W. Norton & Company.

Schlossberg, N. K. (2003). Retire smart, retire happy: Finding your true path in life. American Psychological Association.

Schlossberg, N. K. (2017). Too young to be old: Love, learn, work, and play as you age. American Psychological Association.

Stevens, R. P. (2016). Aging matters: Finding your calling for the rest of your life. Wm. B. Eerdmans Publishing Co.